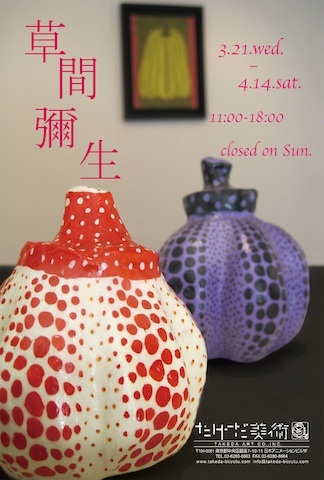

| 草間彌生 展 |

| 編集部ノート |

| 執筆: 田中 麻帆 |

| 公開日: 2012年 4月 07日 |

|

たとえばよくあるキリンのイラスト。細長い黄色の体に黒い水玉をいくつか打って、キリンのできあがり。しかし動物園にいるキリンをよくよく見ると、実は白地に茶色の斑点が広がる、複雑な網目模様をしている。自然の法則が描いた見事な絵画がそこにある。 草間彌生の作品群も、表裏一体の意味を持つ水玉と網目から構成されている。幼い頃から野の草花を詳細な観察とともに描き、すでに水玉を描き始めていた草間は、50年代のデビューから現在に至るまで様々なバリエーションのもと、この模様を作品化し続けてきた。 一見、ポップなパターンで日常の事物や見慣れた生き物を描いてみえる80年代の作品※1においても、その裏にある目には見えない自然の摂理までも水玉と網目で絡め取り、具現化しているかのようだ。更に、以前から続く水玉と網目という基本的な単位を用いながら、80年代の作品はこれらの模様のバリエーションを敢えて簡明化している。色彩についても、アクリル絵の具の赤青黄の原色をヴィヴィッドに響かせあい、蛍光色と黒のコントラストを用いるなど、意識的な様式化が窺える。このことで、描かれたモチーフの「もの」らしさと画面のマチエールが分節化されつつ、パターンの中で結びつくアンビバレントな印象が生まれている。パターンと色彩の対比から生まれるこの宙づりの感覚はまた、絵画空間にモチーフが浮かび上がるような視覚的効果と奥行きを同時にもたらす。この空間表現にはのちに制作された《I’m Here, but Nothing》(2000年)などの、二次元と三次元のあわいを体感させるインスタレーションの予兆をも見て取れよう。 本展では、88年制作の絵画群のポップな愛らしさがギャラリーのインテリアと呼応し、足を踏み入れるだけで春めいた、わくわくとした気分になれる。更に、ニューヨーク時代の制作の継承と転機を感じさせるモノクロ作品《コーヒーカップ》(1980年)※2や、おなじみのカボチャの立体たち※3 、鏡の表面と反映の間に不思議な奥行が感じられる近作など、かわいらしく目を楽しませながらも、草間彌生のエッセンスが凝縮された展示となっている。 ※1 本展で見られる、80年代の草間初期の具象的絵画群。 |

| 最終更新 2015年 10月 21日 |